Der IPCC-Report vom August 2021, aber auch ein Sommer mit besonders vielen Extremwetterereignissen in verschiedensten Regionen der Erde haben die Klimakrise und ihre Folgen verstärkt ins öffentliche Bewusstsein gerückt. Unter anderem werden ihre Kosten nun vermehrt diskutiert – und das von verschiedenen Seiten. Im allgemeinen Diskurs ist aber häufig nur von der CO2-Bepreisung die Rede. Was ist relevant, wenn wir über Kosten sprechen? Was sagen sie überhaupt aus? Und warum ist die Kostendiskussion an sich auch problematisch?

Die Argumentation der „Zahlenmenschen“

Zum Thema Kosten des Klimawandels hat in jüngster Zeit auffällig oft die Finanz- und Wirtschaftswelt das Wort ergriffen. So hat Ende September 2021 ein Bericht der Europäischen Zentralbank erneut die gravierenden Folgen bestätigt, die verspätetes Handeln oder Nichthandeln für Umwelt und Wirtschaft haben wird, und zwar auf Basis des „ersten wirtschaftsübergreifenden Klima-Stresstests“ der EZB. In Zahlen: Die Wirtschaft der Eurozone könnte bis Ende des 21. Jahrhunderts bis zu 10 % schrumpfen, wenn keine Maßnahmen ergriffen werden; demgegenüber würde die Energiewende nur bis zu 2 % des Bruttoinlandsprodukts kosten. Auf Basis umfassender Unternehmens- und Bankdaten wurden drei Szenarien erarbeitet, wobei ein Szenario des Nichthandelns „extrem hohe“ Kosten aufgrund von Naturkatastrophen nach sich zöge. Wie stark Zentralbanken aktiv Einfluss nehmen sollen (etwa indem sie CO2-starke Unternehmen aus Anlageportfolios entfernen), ist umstritten. Die EZB hat die Klimakrise jedenfalls zu einem der Schwerpunkte ihrer Geldpolitik erklärt.

Foto (c) geralt, pixabay.com

Zahlreiche Unternehmenschefs melden sich konkret zu Dekarbonisierung und Energiewende zu Wort. Immer häufiger werden auch von dieser Seite die Warnungen vor dem Nichthandeln. Meist bedeutet „Handeln“ hier CO2-Bepreisung. In Österreich, dessen CO2-Ausstoß pro Kopf über dem EU-Schnitt liegt, sind die entsprechenden Maßnahmen noch immer in Diskussion. Die CEOs for Future drängen auf eine flächendeckende CO2-Bepreisung aller Sektoren (bisher sind nur energieintensive Industrie und Stromerzeugung über den europäischen Emissionshandel abgedeckt). Diese sei wirtschaftlich unumgänglich als Teil der notwendigen vollständigen Dekarbonisierung. Das Argument: Preise und Budgets sind eine Möglichkeit der Steuerung, d.h. auch der gezielten Investition – und somit eine Chance. Man ist sich einig: Kein CO2-Preis heißt nicht, dass keine Kosten anfallen (Wolfgang Anzengruber hier). Das sehen auch andere so – etwa VCÖ-Expertin Lina Mosshammer: Die Kosten wären dann nur unfairer verteilt, weil sie nicht die Verursacher*innen treffen. Und langfristig, ist sich z. B. VW-Chef Diess sicher, würde die Dekarbonisierung sogar „viele Dinge günstiger machen und nicht teurer“ – die technischen Möglichkeiten (und Investitionen) für den Einsatz erneuerbarer Energien vorausgesetzt.

Lässt sich Nachhaltigkeit überhaupt beziffern?

Das klingt, als hätten Umweltschutz und Klimaschädigung einen fixen Preis, und als müsste man nur mögliche Maßnahmen gegeneinander aufrechnen, um die sinnvollsten auszuwählen. Verschiedene Forschungsgruppen und Institutionen haben versucht, solche Preise zu errechnen – mit verschiedenen Modellen und Grundannahmen.

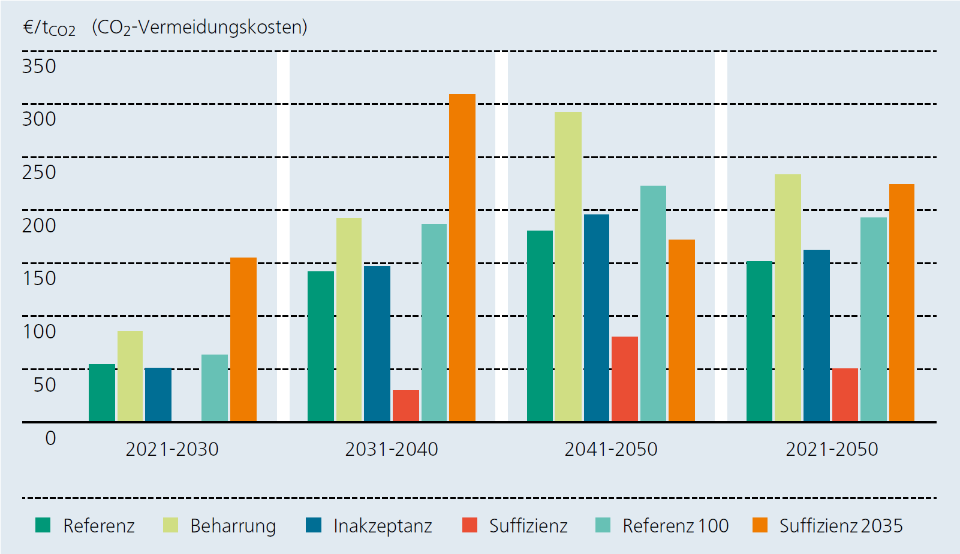

Versuch 1: In CO2-Emissions-Kosten. Als Grundvoraussetzung für das Erreichen der Klimaschutzziele steht die Emissionsreduktion als großes Ziel im Zentrum. Eine Studie des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme aus 2020 hat dazu mehrere sehr genaue Szenarien für die Energieversorgung der Zukunft entwickelt und untersucht. Wesentliche Voraussetzung ist auch hier die entsprechende technologische Weiterentwicklung, um alternative Energien kostengünstig zu machen. Je schneller oder stärker die CO2-Emissionen reduziert werden sollen, desto höher sind die entstehenden Kosten. Sie werden CO2-Vermeidungskosten genannt – also „Kosten, die auf die Emission von CO2 erhoben werden müssten, um die Mehraufwendungen der Klimaschutzszenarien gegenüber einer Business-as-usual-Entwicklung zu kompensieren“. Dafür wurden vier Haupt-Szenarien entwickelt: von der Beharrung (starke Widerstände gegen Neues) bis zur Suffizienz (gesellschaftliche Verhaltensänderungen senken den Energieverbrauch deutlich bzw. ausreichend). Ergebnis: Über den Gesamtzeitraum sind die Kosten durch gesellschaftliche Verhaltensänderungen „mit 50 €/t CO2 deutlich niedriger und mit mehr als 230 €/t beim Festhalten an heute verwendeten Techniken (Szenario Beharrung) am höchsten.“ Hier werden also sehr konkrete Zahlen genannt. Das mag hilfreich sein, um zu zeigen, dass Handeln sehr wohl einen Unterschied macht. Die Maßnahmen dürfen aber nicht hier enden.

(c) Fraunhofer ISE

Versuch 2: In wirtschaftlichen Auswirkungen. Aus wirtschaftlicher Sicht ist die Reduktion des CO2-Ausstoßes notwendige Voraussetzung, um die Entstehung von Kosten aus der Erderhitzung zu vermeiden. Diese wirtschaftlichen Auswirkungen sind auch in Österreich enorm. Ein Positionspapier der CEOs for Future führt mehrere Kostenaspekte des Nichthandelns auf Österreich bezogen an: (1) Wertschöpfungsverluste durch Importe von Energieträgern, (2) öffentliche Gelder für „umweltschädliche Förderungen“, (3) öffentliche Gelder für „Klimawandelanpassungsmaßnahmen“ und (4) tatsächliche Schäden aus der Klimakrise, die mit fortschreitender Zeit stark steigen. Aber bereits aktuell kommt das Wegener Center auf jährlich 15 Milliarden aus diesen vier Punkten. Auch für die Wirtschaft werden daher die Folgen der Klimakrise, des Biodiversitätsverlustes und andere Umweltauswirkungen als größte Risiken gesehen. Die „Maßeinheit“ sind hier reine Geldkosten, und das Ganze beschränkt sich auf Österreich. Die Perspektive geht aber einen Schritt weiter, weil Folgen einbezogen und das Geschehen stärker als Ganzes betrachtet wird.

Versuch 3: In „sozialen Kosten“ (die aber immer noch finanzielle sind). Eine amerikanisch-britische Studie (auch hier nachzulesen) versuchte zu errechnen, was zukünftige klimatische Veränderungen „kosten“ werden. Anhand bestimmter gut untersuchter Ökosysteme, die zum Klimagleichgewicht beitragen, wurden acht sogenannte Kipppunkte (tipping points) bestimmt, die sich messen lassen – wie der Grad des Rückgangs von Permafrost oder von Regenwald. Sind diese Systeme einmal unwiderruflich gekippt, würde das die erwarteten Kosten zukünftiger Klimaauswirkungen um 25 Prozent steigern. Eingerechnet wurde auch, dass weitere, schwerer messbare Faktoren hinzukommen, die verstärkend wirken – etwa die Tatsache, dass einige dieser Kipppunkte miteinander in Beziehung stehen, aber auch extreme Wetterereignisse, wie sie rund um den Globus immer häufiger werden. Auch hier daher das Fazit: Die finanziellen und sozialen Kosten für das Nichthandeln wären langfristig exorbitant hoch, schnelle Emissionsreduktion ist daher alternativlos. Das Modell geht aus meiner Sicht auch einen Schritt weiter als diverse Emissionskosten-Rechnungen, weil es große Systeme und langfristige Folgen mit einberechnet.

Foto (c) Rakesh Rao, climatevisuals

Des Weiteren einrechnen könnte man die gesundheitlichen Kosten in der Folge der Klimaerhitzung, etwa durch Unterernährung, Krankheiten und Hitzestress. Die WHO hat hier dazu Stellung genommen – ebenfalls mit sehr konkret errechneten und bezifferten finanziellen Kosten. Die menschliche Komponente lässt sich in diesen Zahlen freilich nicht ausdrücken.

Warum ist es problematisch, wenn Klima einen (Geld-)Wert hat?

Es gibt also verschiedene Ansätze, mit denen versucht wird, Klimaschäden zu beziffern und einzuordnen. Das ist gut und wichtig, schließlich sind überprüfbare Fakten und messbare Werte wesentliche Argumentationsgrundlage. Gerade von Politik und Unternehmen fordern wir ja, dass sie faktenbasiert entscheiden. Auch sollten solche Studien uns anschaulich den dringenden Handlungsbedarf vor Augen führen. Trotzdem ist es auch problematisch, dem Klima einen monetären Wert zu geben. Warum?

Ja, eine CO2-Bepreisung ist sachpolitisch ein notwendiger Schritt – u.a., weil sie Energiealternativen wirtschaftlich machen kann. Er ist auch grundsätzlich sinnvoll – wenn er „rasch, aber schrittweise“ umgesetzt wird, weil er so besser abschätzbar ist. Und er kann grundsätzlich so angesetzt werden, dass er möglichst sozial ausgewogen ist – das ist nicht zuletzt davon abhängig, was mit den Einnahmen daraus passiert. Aber:

Ein CO2-Preis reicht nicht aus für eine effektive Klimapolitik. Weitere Maßnahmen (etwa eine allgemeine Dekarbonisierung, die Investition in Wissen und Forschung, die Reduktion anderer Treibhausgase etwa in der Landwirtschaft, aber auch anderer Schadstoffe) sind mindestens ebenso notwendig. Und sie sind noch schwerer zu beziffern. Vielleicht auch deshalb gehen sie in der allgemeinen Klimadiskussion meistens unter. Wenn wir über Klimathemen sprechen, sollten wir uns nicht auf Bezifferbares beschränken.

Und ein „Wert“ für das Klima ist aus mehreren Gründen problematisch:

Faktisch: Bisher sind die Preise meistens zu niedrig, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Allerdings gibt es auch erst in wenigen Ländern Erfahrungswerte dazu. Auch hier stützen sich die meisten Aussagen nach wie vor auf Modelle, Hochrechnungen und Vergleiche.

Ethisch: Selbst wenn sich ein abgebrannter Wald, eine ausgestorbene Tierart oder eine vernichtete Ernte ungefähr in Geld beziffern ließen, bedeutet eine solche Schätzung immer auch eine ethische Bewertung. Wer entscheidet, welcher Schaden schwerer wiegt, und warum? Außerdem: Vernichtete Existenzen, individuelle Schicksale oder menschliche Katastrophen lassen sich dabei schon gar nicht einkalkulieren. Auch die allgemeine Lebensqualität ist nicht einfach so in Geld zu bezahlen.

Kommunikationsstrategisch: Klimafolgen über Kosten auszudrücken, kann schnell nach hinten losgehen. Aus zwei Gründen: Zum einen sind Zahlen und Fakten, und seien sie noch so eindeutig, nicht anschaulich genug. Geschichten sind stärker, darum bleiben sie eher in den Köpfen – und bedrohliche Narrative wie „die Klimakrise ist ein unkontrollierbarer Feind, der uns von außen bedroht“ ganz besonders. – Zweitens verengt die Kostendiskussion die Perspektive oft auf diesen einen Aspekt. Einen Aspekt, der noch dazu negativ konnotiert ist – und mit Mühe, Aufwand und Verzicht verbunden wird. Menschen fühlen sich dann genötigt, unwohl und reagieren ablehnend, statt ihr Verhalten anzupassen. Damit ist das Gegenteil von dem erreicht, was die Zahlen bezwecken. Überzeugung funktioniert über positive Gefühle, nicht über Zwang (wie auch George Marshall, Gründer von Climate Outreach, hier unterstreicht).

Was wir mitnehmen können

Dass rasches Handeln notwendig ist, steht nicht mehr in Frage – die zahlreichen Quellen belegen das. Ebenso ist klar: Es verursacht auch unheimlich hohe Kosten, so weiterzumachen wie bisher. Finanzielle im engeren Sinn, aber auch soziale und gesundheitliche Folgekosten. Sie betreffen Gemeinschaften, Staatsbudgets und letztlich jede*n Einzelne*n in der Lebensqualität.

Es ist notwendig und sinnvoll, das argumentieren zu können – insbesondere gegenüber Zweifler*innen. Es wird aber nicht reichen, wenn wir uns in der Diskussion darauf beschränken. Wie so oft kommt es auch auf das „Wie“ an: darauf, wie wir diese Fakten verpacken, welche Story wir dazu erzählen, wie sehr es uns gelingt, durch positive Anreize zum Handeln zu animieren und nicht durch Drohungen. Wandel – und sei er noch so dringend – funktioniert nicht von heute auf morgen.

Zum Weiterlesen

FAQ der Scientists for Future zur CO2-Bepreisung

Schreibe einen Kommentar